第二十届中国经济论坛“展望‘十五五’巩固车优势”平行论坛现场,嘉宾认真听会。 《中国汽车报》供图

第二十届中国经济论坛“医院高质量发展与科技创新”平行论坛现场。 《健康时报》供图

第二十届中国经济论坛“规则衔接机制对接:推进大湾区市场一体化”平行论坛现场。 《中国经济周刊》供图

抢抓发展机遇 共筑汽车产业新生态

《中国汽车报》记者 赵建国 张冬梅 王 璞

11月18日,由中国汽车报社主办的第二十届中国经济论坛平行论坛——展望“十五五”巩固车优势在广东广州南沙国际会展中心举行,国家有关部委负责人,地方政府主管部门代表,行业团体及整车、供应链相关企业负责人,专家学者会聚一堂,回顾“十四五”时期中国汽车产业跃迁发展取得的丰硕成果,展望“十五五”时期中国汽车产业如何巩固优势,为推进中国式现代化建设贡献高质量动能。

作为国民经济重要支柱,中国汽车产业是助力“十五五”时期经济社会发展目标实现的关键。中国能源汽车传播集团党委书记、董事长、总编辑兼中国汽车报社社长、中国能源报总编辑谢戎彬表示:“‘十五五’时期,中国汽车产业将迎来从汽车大国迈向汽车强国的战略机遇期,也将为我国建设交通强国、网络强国、科技强国贡献力量。”

世界汽车工程师学会联合会(FISITA)终身名誉主席,清华大学教授、汽车产业与技术战略研究院(TASRI)院长赵福全判断,“十五五”时期将是中国汽车确立在全球汽车产业主导地位的重要窗口期。

针对如何把握汽车产业发展的窗口期,中国汽车动力电池产业创新联盟理事长、中国汽车芯片产业创新战略联盟联席理事长、德载厚资本董事长董扬认为,“十五五”时期,中国汽车产业应继续重点关注和挖掘工艺与材料、基础技术与共性技术研究、智能底盘和互联网技术应用等领域的创新空间。

国家市场监督管理总局缺陷产品召回技术中心正高级工程师董红磊强调,市场监管总局将持续推进汽车产品安全监管相关的政策创新、管理创新,从安全监管角度护航汽车产业高质量发展。

广州市南沙区人大常委会副主任冷瑞华称:“南沙区正迎来发展智能网联与新能源汽车等先进制造业的历史机遇,愿与各方一道紧抓‘十五五’时期发展机遇,共筑汽车产业新生态,共绘高质量发展新蓝图。”

深度参与全球竞争与合作,中国汽车产业势不可挡。中金公司研究部汽车行业首席分析师邓学判断,“十五五”时期,中国汽车产业国际化合作新趋势将更加凸显。在全球车企电动化转型中,中国汽车产业链的全球化机遇和投资机会值得关注。随着海外合作进一步深化,中国创新将成为助力全球汽车产业转型的重要力量。

蔚来公司副总裁马麟称:“中国凭借市场规模、供应链体系、人才基础以及制度环境4个关键要素的全面优势,形成了全球独一无二的体系能力。”中国平安财产保险股份有限公司党委副书记石合群认为:“‘十五五’时期,保险业的创新将进一步赋能新能源汽车高质量发展,推动汽车产业链的优化和整合,助力中国汽车产业加快全球化进程,巩固中国新能源汽车的全球优势。”

中国汽车产业链、供应链的加速创新,不仅是点燃高质量发展的新引擎,也是重塑全球汽车产业格局的重要力量。

航盛集团董事长兼总裁杨洪表示,凭借多年积累,目前我国汽车零部件从模仿创新迈向自主创新与资源整合创新,核心技术能力显著提升;合作模式也在升级,形成了与国际零部件企业互补合作、整车与零部件协同创新的多元模式。

广汽集团平台技术院智能驾驶专业总师朱冰认为,展望“十五五”,中国汽车产业有望实现从单点领先到全产业链系统性优势的跃迁,构建科技自立自强、产业融合共生、全球规则共创的现代化汽车产业体系;从成本价格战转向技术、品牌、服务、商业模式的全方位价值创造,提升中国汽车品牌影响力。

布局前沿领域 共同促进全民健康

人民日报健康客户端记者 张 赫 邱 越

11月18日,第二十届中国经济论坛在广东广州南沙国际会展中心开幕。本届论坛设置9个平行论坛,其中,“医院高质量发展与科技创新”平行论坛由人民日报健康客户端、健康时报、生命时报主办,金赛药业公益支持。

此次论坛围绕三大议题展开,“医院高质量发展”,聚焦健康服务普惠化如何通过标准化提升医疗质量;“学科建设与规范诊疗”,强调以儿科服务为突破口;“资本赋能大湾区医疗产业”,则着眼金融与医疗的跨界融合,为区域医疗创新注入新动能。全国20余家三甲医院院长、医药企业家代表、投资机构负责人等,围绕“健康优先,创新驱动”这一话题,展望“十五五”时期医疗健康事业发展。

上海交通大学医学院附属新华医院院长、上海交通大学医学院儿科学院院长孙锟表示,“十五五”规划建议提出加快建设健康中国,实施健康优先发展战略……以公益性为导向深化公立医院编制、服务价格、薪酬制度、综合监管改革等,“此次活动是对党的二十届四中全会精神和‘十五五’规划建议的一次认真学习和贯彻实践。”

清华大学医学院健康中国领导力研究中心主任周生来提出:“要构建起源头优生优育、上游健康管理、中游疾病管理,以及下游救死扶伤4道防线,覆盖全生命周期的一体化医疗卫生健康体系,实现从‘全民健康管护’到‘全民健康管理’的转变,医疗卫生行业要推动科技、服务、管理三大创新,构建‘1+1+1>3’的整体系统创新模式,提供更优质高效的健康服务。”

金赛药业创始人、总经理金磊作为产业代表,结合工作实际分享了国内药企如何立足源头创新,助推本土生物医药研发引领全球创新。“健康中国是未来社会重要的命题,我们将持续创新,与社会各界一起,共同促进全民健康。”

围绕“国有资本如何塑造中国医疗健康创新未来”这一话题,广东中医药大健康私募股权投资基金董事长高尔坦说,医疗领域投资具有投入周期长、资金需求大、回报不确定性大3个特点,因此医疗领域的国有资本要做“耐心资本”,增加国有资本系统性发展,为每一个投资项目赋予更大的意义。

广州市南沙区副区长马洁红介绍,南沙是大湾区医疗卫生新高地,也是潜力巨大的健康产业基地,有非常显著的政策优势,为南沙生物医药行业发展提供强有力的支持。

盛诺一家副总经理赵建勇认为,未来医疗旅游将加速发展,中国将成为国际医疗旅游目的地,南沙则有望成为中国面向世界的“国际医疗门户”。

在以“医院高质量发展”为主题的圆桌对话上,嘉宾们表示,“以健康为中心”的服务方向,既会为医疗行业带来新机遇,也将带来更多挑战。新技术不断迭代,智慧医院建设持续升级,对优化医疗资源配置、推动医疗强基工程发展意义重大。

在以“践行儿科服务年”为主题的圆桌对话上,多位妇幼保健院与儿童医院的院长围绕“提升儿科规范诊疗能力,推动均质化服务”与“创新服务模式,优化就医体验”两大议题,展开了深入而务实的探讨。

…………

与会嘉宾表示,中国医疗产业正在经历深刻的变革,从仿制走向创新,从本土走向全球,投资机构也随之升级策略,更加注重技术的突破性、临床需求的真实性,在确保投资安全性的同时,积极布局前沿领域。随着政策红利持续释放,以及粤港澳大湾区等区域创新生态的不断优化,中国医疗产业将迎来从“跟跑”到“并跑”乃至“领跑”的关键窗口期。产业界、学术界、投资界与政府需进一步凝聚共识,在源头创新上持续投入,在全球化布局上协同发力,共同构建良性发展的产业生态。

加强互联互通 推进大湾区市场一体化

《中国经济周刊》记者 孙庭阳 姚 坤

11月18日,“规则衔接机制对接:推进大湾区市场一体化”论坛在广东广州南沙国际会展中心举行,这是第二十届中国经济论坛的一场平行论坛。广东省有关部门,大湾区内地九市政府各部门,横琴、前海、南沙和河套四大平台代表,大湾区企业家代表,业内专家学者共聚一堂,为纵深推进大湾区市场一体化建言献策。

“近年来,我们以实施‘湾区通’工程为抓手,全力推进与港澳规则衔接机制对接,取得了积极的成效。”广东省发展改革委副主任、省大湾区办常务副主任朱伟在致辞时表示,开放驱动、民生优先、平台示范等举措,促进大湾区市场一体化水平明显提高。下一步,将加强顶层设计,聚焦要素流动、营商环境、民生融合等重点领域,推动落地一批标志性的政策事项,继续发挥合作平台的先行先试作用,加快实现大湾区市场高度一体化。

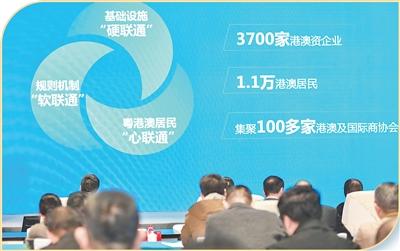

“我们深入落实南沙方案,推进与港澳基础设施‘硬联通’,规则机制‘软联通’,粤港澳居民‘心联通’,取得了一系列标志性成果。”广州南沙开发区管委会副主任袁飚介绍,南沙主动破解要素跨境流动难题,加快构建高标准经贸规则体系,持续打造宜居宜业优质生活圈,形成了粤港澳互利共赢的良好局面。未来,将以小切口带动大突破,促进港澳更好融入国家发展大局,共建国际一流湾区。

“推动大湾区一体化,实现内地九市与香港澳门制度有机衔接,要靠制度型开放。”国家发展改革委对外经济研究所所长罗蓉指出,粤港澳三地一体化发展取得了积极进展,也要看到,大湾区制度型开放仍有较大空间。她从国际人才引育、跨境数据流动、商品和资金流通便利化、服务供给多样化4个方面提出建议。

“大湾区知识产权促进产业创新,成效明显。”中国信息通信研究院知识产权与创新发展中心主任李文宇认为,大湾区创新能力强、运营活力高、国际化程度高。为推动大湾区知识产权规则衔接,他建议,继续完善跨区协同保护、深化多元纠纷解决机制、指导涉外知识产权纠纷应对。

中山大学原副校长李善民说,粤港澳大湾区的规则衔接机制对接,是区域协同发展的关键支撑,为更高水平开放提供了探索方案。为提升粤港澳大湾区创新能力和辐射带动作用,他建议,构建分层次体系化的协调推进机制,打造“粤港澳大湾区数据自由流通区”,培育“湾区标准”并推动其上升为国际标准。

“香港需要在发展中注入新力量,南沙用好香港优势,双方携手将创造出‘1+1>2’的世界一流水平项目和公司。”广州南沙粤港合作咨询委员会主任委员岳毅表示,香港继续发挥作为海外投资者配置中国资产平台作用,南沙区对接港澳规则机制,继续拓展双向合作,扩大互联互通市场空间。

“把大湾区各地优势叠加起来,巨大潜力将充分释放。”香港中文大学(深圳)公共政策学院副院长肖耿建议,通过制度型开放,深入挖掘香港国际金融中心潜力,叠加香港和大湾区内地城市优势,香港将更好服务内地企业出海,大湾区将成为双循环的衔接地。

在圆桌对话环节,中国香港“一国两制”研究中心研究总监方舟、广州仲裁委员会党委书记王天喜、横琴粤澳深度合作区执委会副主任李翀、广州市香港科技大学霍英东研究院院长高民、深圳前海联合交易中心有限公司高级副总裁巢海明、中国香港科技园公司业务发展副总监容红强,围绕“十五五”时期大湾区如何加强基础设施互联互通,推进规则机制“软联通”,提升市场一体化水平建言献策。

责任编辑:高玮怡

责任编辑:高玮怡